-

-

出品のすすめ

TWSCは賞の授与だけでなく、積極的に受賞ボトルをPRします

また、出品者様へのサポートやサービスをご用意しています

出品はコチラ

Pickup

-

-

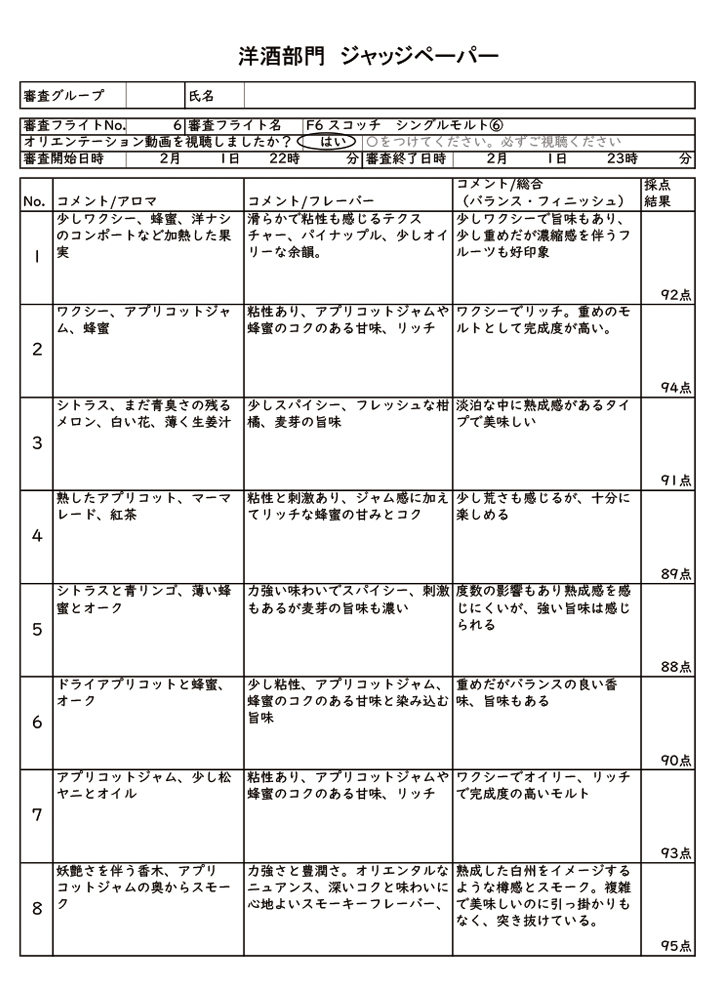

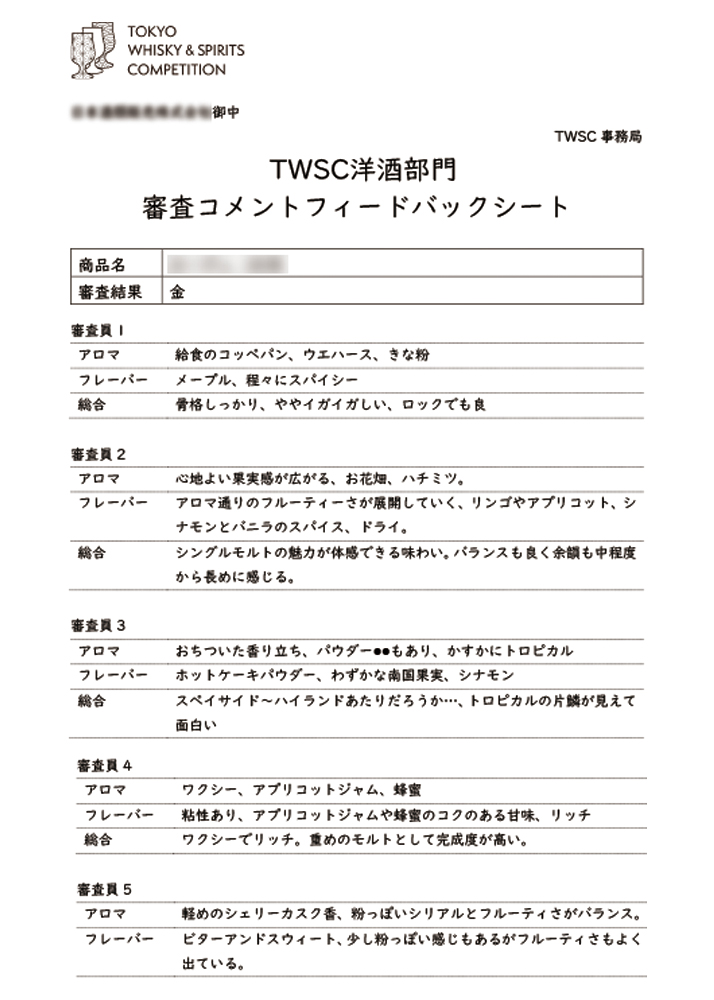

審査員からのコメントを無料でフィードバック

全出品者対象 - TWSCでは、受賞の有無に関わらずご出品いただいた全アイテムに対して、担当した審査員からのテイスティングコメントを無料でフィードバックいたします(各アイテムに対して概ね10名以上が審査を担当)。本サービスは、出品者様からの「受賞結果だけでなく、具体的な評価や味わいの感想を知りたい」というご要望にお応えしたのもので、現時点で世界でも類を見ないTWSC独自のサービスとなっています。出品アイテムの品質向上やマーケティングへの活用、さらに一般消費者への発信等にもご利用いただけますので、ぜひ幅広く出品をご検討ください。

-

審査員からのコメントを無料でフィードバック

出品者のサポート

-

殿堂入り

3年連続で金賞以上を受賞したボトルを「殿堂入り」として表彰いたします。殿堂入りした商品は、特設ページで継続的に表示し、揺るがぬ評価をPRいたします。

洋酒部門&焼酎部門

殿堂入りボトルはコチラ -

英語版の資料をご用意

TWSCでは、海外向けに英語版の「出品の手引き」と「エントリーシート」をご用意しております。この資料を、本国のブランド担当者や、海外のディストリビューターと出品のご相談をされる際に、ご活用いただけます。また、本国からの直接出品も可能です。[出品概要]のページからダウンロードすることができます。

洋酒部門 -

ボトルの送付本数が1本でも出品可

審査に必要となる量は約700mlです。TWSCでは、希少な商品なども出品していただきやすくするために、700ml 以上の商品の場合は1本のみの送付でも出品が可能です。一方で事故や天災等のリスク回避のため、出品者には別途予備のボトルを結果発表時まで確保していただきます。もちろん、出品時に予備ボトルも一緒にお送りいただいても構いません。詳細は「出品の手引き」をご確認ください。

洋酒部門&焼酎部門

受賞ボトルを積極的にPR

-

- TWSCパートナーズ

-

TWSCとともに酒類業界を盛り上げていく飲食店と酒販店のネットワークで、2020年7月末に発足しました。2021年8月現在、約250店舗に登録いただいており、受賞各ボトルの販売促進と、TWSCの認知拡大にご協力いただいております。

TWSCパートナーズ

-

- TWSCガイドブックの刊行・配布

-

全受賞商品を写真とともに掲載したガイドブックにて、結果を発表しています。ボトル解説、蒸留所紹介、総評や詳しい審査方法の説明、実行委員の座談会、審査員へのインタビューなどのコンテンツを充実させ、読み物としても楽しめるものに仕上げています。

TWSC公式ガイドブック

TWSC公式ガイドブック

-

- ウイスキーガロアをはじめ、各メディアに露出

-

TWSCでは結果発表の後も焼酎の魅力を様々な形で発信します。ガイドブックの発行、セミナーやテイスティングパーティー開催の他、専門誌『ウイスキーガロア』や海外向け情報発信サイト「nomunication.jp」との連携なども行っております。

ウイスキーガロア

ウイスキーガロア

-

- TWSCセミナー

-

TWSCの受賞ボトルをその道の第一人者とともにテイスティングを楽しむことができるセミナーです。TWSCの意義やテイスティング方法を広めるために開催しておりますが、受講者には比較テイスティングにてより深く各商品を知る機会ともなります。

TWSCセミナー

TWSCセミナー

-

- 授賞パーティー・試飲パーティーの開催

-

現在は、感染症拡大の恐れがあることから、開催不可能となっておりますが、TWSCでは一般の愛好家を対象とした試飲会を開催しております。授賞式では全ての受賞ボトルを対象として、また、試飲パーティーでは100本程度のボトルを自由に楽しめるイベントとして開催しました。

-

- ウイスキーフェスティバル会場で特設ブース設置

-

日本最大級のウイスキー・スピリッツの試飲イベント「Whisky Festival」に出展し、特別ブースでのTWSCの認知拡大を行っています。2019年度は、東京(入場者8,400名)、大阪(入場者3,200名)、長和(入場者1,500名)、清里(入場者1,500名)で無料試飲と、ガイドブックの販売などを行いました。

ウイスキーフェスティバル

ウイスキーフェスティバル

審査員の声

-

<洋酒部門>

- 銘柄を知って飲むとどうしても先入観があるので、普段からブラインドテイスティングは行っていました。ただ、評価をするという意味で採点をしたことはなかったので、そこが難しかったです。周りを見渡すと錚々たる審査員ばかりで、とても緊張感がありましたが、審査方法もすごく公平性があっていいなと思いました。(バーテンダー/東京都F)

- 海外にもさまざまなスピリッツコンペはありますが、我々はその結果しか分からないので、今回日本で開催されたというのはすごく大きなことだと思います。海外のブランドに対して日本人の評価を示せるのも、とても意味のある出来事だと思いました。(バーテンダー/福岡県N)

- 日本のハードリカーに精通している人たちが、日本の消費者のために評価をした、これがものすごく貴重なことだと思います。海外のものも「こういう狙いで造った、こういう味わいのお酒です」という宣伝文句は見ますが、日本人が飲んだ時に本当にそのとおり感じるのかというと、共感できない部分もあると思います。日本人の味覚はレベルが高く、感じる旨味や味わいのゾーンが広いので、そういう意味でも日本人がどう感じるかを示せるいい機会ですよね。(専門家/茨城県K)

- 今回の採点基準は香り・味・総合評価の3つに大きく分かれていたので、それぞれ細分化して採点していったんですが、最終的にはこのお酒が自分のお店にあったら、どういうお客さんにどういう売り方をするだろうというのを軸に判断しました。お酒業界の人が多く集まっていましたが、製造、流通、小売り、飲食店など、それぞれの立場によってひとつの銘柄に対してもまったく違う見解があるわけですよね。でも最後に必要なのは消費者の視点だろうなと思い、お客さん目線を意識しました。(酒販店/東京都O)

- 当店はテキーラ専門店で、350種類くらいのボトルを置いています。お客様からは「甘みがあって飲みやすいもの」とか、「スパイシーなもの」といった頼み方が多いので、普段から銘柄を見ずに飲み比べをして把握するように心がけています。でも、改めてああいう会場で、まったく情報がない状態で飲むのはすごく貴重な体験でした。今まで扱っていなかったけれど、今回とても良かった銘柄があったので、新たにお店に置くようにしました。こういう機会を通して他の審査員の方々にもテキーラにもっと興味を持ってもらえると嬉しいです。私もテキーラの美味しさを再確認しました。(バーテンダー/東京都I)

-

<焼酎部門>

- 審査の感想を一言で言えば、とても楽しい体験でした! 焼酎の味わいや香りの幅の広さ、バリエーションの豊かさ、同じカテゴリーのものでも驚くほど違いがあり、新たに焼酎の魅力を知ることができ、嬉しく思っています。(バーテンダー/東京都I)

- 私は米・麦・芋・黒糖焼酎の審査を行いましたが、それぞれ原料由来の香味がよく出ているため、個性が際立ち、洋酒部門にはない魅力、面白さを感じました。審査においては、蒸留や熟成過程を経ても原料由来の香味、発酵中に生まれる香味や味わいがしっかりと引き出されているかどうか、特に意識して行いました。審査結果には、納得するところもあれば評価にバラつきがあったのではないかと思う内容もあります。今後回数を重ねることで、面白い傾向がみられると感じています。(メーカー/鹿児島県K)

- リモート審査がどの程度評価に影響したかわからないのですが、機会があったら通常の審査をして、審査終了後に様々な分野の専門家である審査員の感想を直接聞きたいと思います。これまで焼酎の鑑評会の審査に携わってきましたが、通常30 ~50アイテム、多い時は80アイテムを同時に審査してきたので、今回の10アイテム以内の審査はやりやすかったです。結果を見ると、香りが個性的だけれど嫌みはなく、特徴がはっきりしている焼酎が高得点になっていると思いました。(専門家/鹿児島県S)

- 洋酒部門と違い、最高金賞を受賞しているものでも普通に酒屋で購入できる商品が多い点に驚きました。このような品評会があることで売場での接客に大いに役立っています。その道のプロがブラインドで評価した結果、高い評価を得たことは一般消費者に対しても分かりやすい指標の1つだと感じます。(酒販店/東京都N)

- 洋酒部門の審査と比較すると、木樽で熟成していないお酒の難しさを感じました。原料や仕込みの違いによる個性は伝わってきますが、洋酒のようなダイナミックな違いが少なく、点数が微差になりがちでした。それでも、フラットな気持ちでお酒としておいしいか、バランスが良いか、といったことを考えて審査できたと思います。また、これまでお湯割り、水割りなど、焼酎を食事に合わせて楽しんでいましたが、今回の審査を機に、ストレートやロックで味わう焼酎にも可能性を感じ、もっと訴求してはどうかと思いました。(専門家/東京都H)